Daphné Geneau (2025)

Il était près de deux heures du matin quand Abrán coupa le moteur. La pluie martelait le pare-brise depuis des kilomètres, comme si elle avait décidé de le suivre jusqu’au bout. Il resta un moment dans l’habitacle, à fixer l’enseigne vacillante du motel. Le genre d’endroit qui n’apparaît sur aucune carte. Le genre d’endroit qu’on ne cherche pas, mais qu’on trouve quand on n’a plus rien à perdre.

Il ne savait plus depuis combien d’heures il roulait. La dernière station-service était loin derrière lui. Il y avait pris un café trop sucré, oublié sur le siège passager. Sur la banquette arrière, des sacs plastiques, un vieux manteau, une couverture râpée. Aucun vêtement de rechange. Juste une toile roulée dans une housse tachée de peinture. Sa seule valise.

Garé face à la réception, il n’avait pas bougé. Les chiffres des néons se déformaient dans la pluie, comme ses pensées. Et au milieu du vacarme intérieur, sa voix à elle. Tranchante. Si tu pars maintenant, tu reviens jamais. Elle avait raison. Il ne reviendrait pas. Il ne savait même pas s’il allait dormir ici, ou simplement s’effacer dans cette nuit qui ne finirait jamais.

La route avait été une suite de paysages indistincts. Villages-fantômes, files de camions à l’arrêt, forêts sans fin. Le ciel, noir, n’avait plus de forme. Parfois, un visage s’était tourné vers lui à la pompe ou dans un diner. Des regards méfiants, curieux. Sa peau mate, sa barbe trop longue, ses cernes… Il avait l’air d’un clochard au volant d’une voiture sans destination. Et c’était peut-être ce qu’il était devenu.

Il n’avait plus rien. Rien d’autre que cette toile.

Le hall était minuscule, éclairé par un tube fluorescent au plafond. L’air y était moite, presque tiède, comme si la pluie s’était infiltrée jusque dans les murs. Sur le comptoir en formica, un cendrier usé trônait au milieu de papiers froissés, d’un stylo sans bouchon et d’un presse-papiers rouillé.

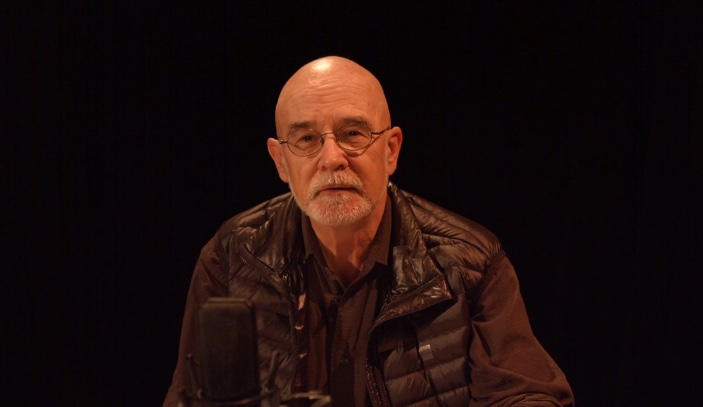

Le réceptionniste ne leva pas les yeux. Grand, sec, vêtu d’un pull en laine rapiécé, il portait des lunettes teintées qu’il ne retira pas, bien qu’il fût presque trois heures du matin. Il respirait bruyamment, sans hâte, le regard fixé sur un registre déchiré qu’il n’écrivait pas. Derrière lui, un téléphone sonnait. Mais il n’y avait pas de téléphone.

Sans un mot, il saisit une clé et la posa dans le cendrier. Une clé lourde, dorée, attachée à un rectangle de plastique noir portant le numéro 7. Quand Abrán tendit la main, l’homme inspira profondément. Le renifla, très légèrement. Juste assez pour qu’Abrán le remarque. Il baissa les yeux. Il savait. Il sentait la fatigue, la sueur, la route. Il ne tenait plus debout.

Sur le chemin menant aux chambres, il croisa des gens. Des clients, sans doute. Mais tous figés. Une femme en peignoir tenait un sac plastique déformé, debout devant sa porte. Un couple murmurait, trop près l’un de l’autre, sans se regarder. Un homme en costume froissé posa la main sur une poignée, puis la retira lentement.

Personne ne parla. Tous semblaient attendre. Ou hésiter. Comme s’ils étaient au bord de quelque chose. Abrán ne les regarda pas longtemps. Il voulait juste un lit. Du silence. Du rien.

Il entra dans la chambre 7 sans allumer la lumière. La clarté de la route dessinait les contours : un lit double, des murs couleur coquille d’œuf, un rideau à demi détaché, une chaise en plastique blanc, un bureau rayé de brûlures de cigarette. L’air sentait le renfermé, mêlé à quelque chose de plus ancien. Du bois verni, peut-être. Ou la sueur d’anciens corps fatigués. Il n’y prêta guère attention.

La tuyauterie grogna, lointaine. Le plafond craqua doucement, comme si la chambre respirait. Au-dessus du lit, un tableau forestier, banal. Mais dans un coin, une silhouette floue semblait tourner la tête vers lui. Juste une tache sombre, vaguement humaine. Il détourna les yeux.

Contre le mur, sa toile l’attendait, fidèle et muette. Bien qu’il ait longtemps évité de la regarder, il finit par s’agenouiller et retira le drap qui la recouvrait à moitié. Les couleurs étaient restées vives. Le personnage au centre, indistinct, comme vu à travers une vitre mouillée, semblait le fixer.

Il se souvint de la dernière fois qu’il y avait touché. Un soir, seul, alors qu’elle était sortie avec ses amies. Il avait peint à la hâte, presque en secret, les doigts tachés de bleu et de violet, le cœur trop lourd. Puis il avait abandonné. Depuis, il n’avait plus rien osé ajouter.

« Tout m’échappe… » murmura-t-il.

Il se redressa avec peine, s’écroula sur le matelas, encore habillé. Pas envie de se brosser les dents. Pas envie de penser.

Le sommeil ne tarda pas. Ce n’était pas un endormissement. C’était une chute. Un glissement lent vers un ailleurs sans contour. Son corps se fit plus lourd que l’air. Son souffle se perdit dans le bruit de la pluie. Il cessa d’être au bord du monde, et s’enfonça dans une nuit sans nom.

Un grondement sourd le tira de sa torpeur.

Abrán émergea en sursaut, le souffle court, trempé de sueur. Les draps lui collaient à la peau, sa chemise était glacée, ses cheveux mouillés comme s’il avait dormi sous la pluie. Il mit du temps à retrouver son corps. Sa bouche était pâteuse. Sa respiration brûlait. Ses mains, elles, restaient gelées.

Où était-il, déjà ?

Son regard chercha un repère, mais la chambre semblait… déplacée. Comme si les murs avaient bougé d’un millimètre pendant la nuit. Le lit grinçait sous lui, mais différemment. Il cligna des yeux, tendit l’oreille. La pluie tambourinait encore contre la vitre, mais il y avait autre chose. Une vibration, imperceptible, comme un souffle. Ou une présence, tapie dans un coin vide.

Il se redressa lentement, s’essuya le front du revers de la manche. La lampe de chevet répondit à son geste d’un clic hésitant. Et il se figea. La pièce avait changé. Elle était… familière. Trop familière. Ce beige éteint qu’il avait mis des semaines à détester. Ces rideaux à motifs ternes. Même la télécommande posée de travers, comme dans l’appartement qu’il avait quitté.

Mais c’est l’objet sur la table de nuit qui lui coupa le souffle. Un hochet. Bleu pâle.

Son cœur vacilla. Une onde glacée lui remonta la colonne vertébrale. Il secoua la tête, lentement, comme pour nier ce qu’il voyait. Ce hochet-là, il le reconnaissait. Il l’avait choisi lui-même, dans une boutique qui sentait le plastique neuf. Il se souvenait : ils s’étaient disputés sur la couleur. Il avait insisté pour le bleu pâle. « Plus doux », avait-il dit. Elle avait cédé. Il revit la larme couler sur sa joue lorsqu’elle avait entendu le hochet grincer. Une larme de joie. Une promesse. Il n’avait jamais entendu ce bruit une seconde fois.

Il recula, la gorge nouée. La mâchoire contractée. Il ne voulait pas y toucher. Il ferma les yeux. Mais le hochet restait là, imprimé dans l’ombre de ses paupières. Qui l’avait mis là ? Qui voulait qu’il se rappelle ? Mais il n’y avait personne.

Il tendit la main. Laissa ses doigts trembler. Et enfin, il le prit. L’objet était léger. Froid. Trop froid. Il le fit tourner dans sa paume. Aucun bruit. Juste le murmure du temps. Et alors, le souvenir revint. Net. Sa voix, tendre, au-dessus du ventre arrondi :

« Je sais pas trop quand tu vas commencer à te souvenir des choses… mais ce que je peux te promettre, c’est que ton tout premier souvenir sera magique. Je vais tout faire pour ça. »

Il l’avait dit. Il l’avait promis. Et il n’avait rien tenu. Le bébé était venu au monde sans jamais y entrer. De retour de l’hôpital, elle s’était contentée de le chasser, de fermer la porte, de le priver même du deuil.

Il sentit ses yeux le brûler. Les larmes montèrent, chaudes, mais il ne les laissa pas couler. Pas encore.

Un grésillement fendit le silence. La lumière vacilla.

Il rouvrit les yeux, lentement. Quelque chose avait changé.

Les rideaux n’étaient plus les mêmes. Le tissu semblait plus rêche. Le lit avait aminci, comme vidé de sa densité. Les murs portaient des taches plus sombres, pareilles à des traces d’humidité ancienne. L’air s’était épaissi, comme chargé d’un souffle retenu. Dans l’ombre d’un coin du miroir, une sensation demeurait, un regard posé là, insistant mais fuyant, tapi juste en dehors du champ. Il ne voyait rien. Et pourtant, il n’était pas seul.

Abrán baissa les yeux. Le hochet avait disparu. Il resta un instant figé, le souffle court. Puis il tourna lentement la tête vers la table de chevet. Un mug rouge flamboyant l’y attendait. Ébréché au bord, identique à celui qu’il utilisait chaque matin, à l’époque où tout semblait encore tenir debout. Ce mug, il l’avait fait tomber le jour où elle lui avait dit : « C’est ton pote ou moi. » Pas de colère dans sa voix. Même pas de tristesse. Juste une phrase sèche, usée, une conclusion livrée comme on signe un contrat.

Il se revit dans leur cuisine étroite, l’été coulant sur les murs, la radio grésillant sur un air de cumbia. Il avait chaud, il avait mal, et il n’avait rien su répondre d’autre qu’un hochement de tête. Il avait quitté la pièce. Le mug était tombé. La céramique avait cédé dans un bruit étouffé. Il l’avait recollée, vaguement. Mais la fissure, elle, était restée.

Il avança la main vers l’objet. Quand ses doigts touchèrent la porcelaine tiède, comme si elle venait d’être utilisée, la colère se glissa lentement dans sa gorge. Ce n’était pas une rage soudaine. C’était une morsure ancienne, longtemps tue, longtemps mâchée. Il avait cédé. Accepté de trahir Xavier. Coupé les ponts avec la seule personne qui l’avait jamais vraiment compris.

La phrase résonna de nouveau. Cette fois, ce n’était pas un souvenir, mais un murmure dans la pièce elle-même.

C’est ton pote ou moi…

Ou moi…

Moi…

Abrán ferma les yeux. Il revit tout ce qu’il avait fui. Il avait déménagé pour elle, l’avait suivie jusqu’à l’autre bout du pays, tout sacrifié. Puis lorsque leur bébé était né sans vie, tout s’était effondré. Elle l’avait accusé de tous les maux, l’avait chassé, lui jetant à la figure qu’elle ne l’avait jamais aimé.

Il rouvrit les yeux. Le mug semblait rouge comme une plaie. Il le saisit à pleines mains et, dans un geste qu’il n’avait pas pu faire ce jour-là, le lança de toutes ses forces contre le mur.

Le fracas fut bref, violent. Des éclats roulèrent sur le sol. Et du point d’impact, une fissure écarlate commença à grimper lentement le long du mur. Fine d’abord, presque discrète. Mais elle grandissait. Doucement. Inexorablement.

Il recula. Son souffle s’accéléra, ses mains tremblaient. Les larmes montèrent sans qu’il puisse les contenir. Ce n’était pas de la tristesse, pas vraiment. Ni même une douleur pure. C’était autre chose. Une colère longtemps enfouie. Une honte. Et peut-être, en filigrane, une première miette de délivrance.

La pièce se transformait à nouveau. Les murs changèrent de teinte et virèrent à ce blanc légèrement jauni que les résidences universitaires appelaient « propre ». L’affiche d’un film de Tarantino apparut, gondolée par l’humidité, punaisée de travers. Une pile de livres surgit au pied du lit, presque tous consacrés au dessin et à la composition. Le matelas grinça sous son poids, un peu trop mou, usé par d’innombrables nuits sans sommeil.

Sa chambre d’étudiant, baignée dans la lumière dorée du matin.

L’odeur aussi avait changé : colle, térébenthine, café froid, papier jauni. Des relents de jeunesse concentrée dans quelques mètres carrés. Contre le mur, un vieux chevalet récupéré dans un vide-greniers, et quelques toiles qui n’attendaient qu’à être utilisées. Juste à côté, leur table de travail. Le plateau était encore couvert de taches de graphite et de cercles de tasse. Deux chaises. L’une vide. L’autre… la sienne.

Il n’eut pas besoin de chercher son carnet de croquis. Il était là, bien en vue, posé au centre de la table : jaune canari, l’élastique lâche, les coins arrondis par les ans. Il le prit doucement, le caressa du pouce. Son cœur ralentit à ce simple contact. Ce carnet, Xavier le lui avait offert à l’occasion de leur premier jour de colocation. Abrán l’avait accepté en plaisantant, mais il l’avait rempli chaque soir.

Il l’ouvrit. Les dessins lui sautèrent au visage comme autant de souvenirs qu’on ne contrôle pas. Des visages inachevés. Des mains qui se frôlent sans se toucher. Les traits étaient rapides, parfois tremblants. Des croquis faits entre deux verres, entre deux regards, entre deux confessions.

Et au milieu, un portrait. Xavier. De profil. Endormi. Ses cheveux en désordre, une joue marquée par l’oreiller. Un croquis à moitié effacé, comme s’il avait hésité à le terminer… ou voulu l’oublier. Abrán ne se souvenait pas l’avoir dessiné. Mais la date en bas de page, griffonnée à l’encre noire, ne mentait pas : c’était le jour où il avait coupé les ponts. Le jour où elle lui avait dit de choisir.

Avait-il su ? Avait-il deviné ce qu’il était en train de perdre ?

La gorge d’Abrán se noua. Il tourna les pages avec fébrilité, le cœur battant plus fort. Une à une, les esquisses défilaient. Des rires capturés au vol, des regards esquivés, des fragments de conversations traduits en ombres et lumières. C’était toute une vie dessinée à demi-mots.

Puis il s’arrêta net. Une page arrachée, à peine visible, laissait dépasser un coin de papier. Sur la marge, une inscription apparaissait lentement, comme venue de l’intérieur. Une écriture qu’il connaissait. La sienne.

Tu me retrouveras.

Il sentit son estomac se tordre. Ce n’était pas une phrase anodine. C’était une réponse à une question qu’il n’avait jamais osé poser à voix haute. Il leva les yeux, lentement, et prêta attention au reste de la chambre. La fenêtre donnait sur une allée d’arbres en feu : des érables, sans doute, dans toute la splendeur de l’automne. Il entendait au loin les voix d’étudiants, des cris étouffés, des pas qui couraient dans les escaliers. La vie. La vraie.

La moitié de la pièce, celle de Xavier, était d’une rigueur parfaite. Les draps tirés, les livres de littérature rangés dans cet ordre méticuleux qu’Abrán n’avait jamais compris mais qu’il avait toujours admiré. Xavier retrouvait toujours ce qu’il cherchait. Lui, il s’égarait dans ses propres affaires, dans ses propres pensées, dans tout.

Il murmura : « Amigo ? »

Sa voix était faible. Tremblante. Il ne savait pas s’il parlait dans le vide, ou à travers le temps. Il ne savait pas s’il espérait une réponse ou s’il voulait juste être entendu.

« Je suis désolé… » souffla-t-il.

Il fit un pas vers le tabouret vide, comme s’il allait le rejoindre. Mais il s’arrêta net. Le carnet tremblait dans ses mains. Il le referma brutalement, comme s’il refermait une blessure encore vive.

Autour de lui, les couleurs changèrent encore. La lumière vira au vert pâle, teintée d’une lourdeur presque aqueuse. L’air semblait chargé d’ombres. Le plafond s’abaissa légèrement. Une odeur familière s’éleva : sueur adolescente, poussière, désodorisant bon marché. Sur un meuble branlant, une chaîne hi-fi grise apparut, couverte d’autocollants. Le genre qui grésille même éteint.

La chambre était sombre. Les volets étaient tirés. Une clarté tamisée, presque épaisse, y régnait. Des posters tapissaient les murs : groupes de rock, scènes de films d’action, idoles du football. Des vêtements froissés pendaient d’une chaise, des feuilles volantes s’échappaient de vieux classeurs, des écouteurs emmêlés traînaient sur le sol.

Mais c’était chez lui. Avant. Par la fenêtre entrouverte, il percevait le bruit d’une tondeuse à gazon, celle du voisin. Un son qu’il n’avait pas entendu depuis des années. Dans le calme figé de cette pièce hors du temps, ce simple détail lui serra la gorge.

Sur le bureau, entre une lampe bancale et un paquet de chewing-gum jauni, une photo : lui et Xavier. Seize ans à peine. Leurs bras passés autour des épaules de l’autre, des casquettes trop grandes sur la tête, des T-shirts trempés de sueur. Le stade. Les Red Sox. Ce jour-là, ils avaient crié comme des enfants, s’étaient empiffrés de hot-dogs, avaient oublié le reste du monde.

Il se souvint de ce qui avait suivi. Du retour chez Xavier. De l’euphorie un peu floue. De la première bière, puis de la deuxième. Et puis ce moment suspendu. Un baiser.

Plus qu’un baiser.

Il avait eu alors cette expression indéchiffrable, mêlée de tendresse et de trouble, comme s’il cherchait à retenir quelque chose sans savoir quoi. Xavier avait ri. D’un rire doux. Il avait posé sa tête contre son épaule et lui avait dit que tout allait bien. Qu’il l’aimait, mais qu’ils n’en parleraient plus. Que ça ne comptait pas si ça risquait ce qu’ils avaient. Parce que ce qui comptait, c’était ça. Leur lien. Leur amitié indéfectible.

C’est ce soir-là qu’ils s’étaient promis d’être des frères.

Abrán, à l’époque, s’était senti soulagé. Il avait refoulé ce qu’il n’arrivait pas à nommer, et fait comme si cela n’avait jamais existé. Des années plus tard, il s’était agrippé à sa copine comme à une bouée. Et il avait laissé Xavier dans l’ombre.

Mais aujourd’hui, il ne se sentait plus soulagé. Il se tenait au centre de cette chambre, son ancienne chambre, au bord des larmes. Le dégoût qu’il avait ressenti autrefois, contre lui-même, contre ses désirs, s’était retourné. Il ne se haïssait plus pour avoir ressenti. Il se haïssait pour avoir fui.

« T’es qu’un con… » souffla-t-il. Sa voix trembla à peine. « J’aurais jamais dû lui dire non. J’aurais dû rester. J’aurais dû… »

Sa voix s’éteignit. Il détourna les yeux, les paupières lourdes.

Sur sa table de chevet, à côté d’un vieux walkman rayé, un CD vert pomme. Sans jaquette. Juste un prénom inscrit au feutre noir. Mais pas Abrán. Non. Abrahán. Son nom entier. Celui qu’il avait laissé derrière. Celui que seule sa mère utilisait.

Il s’approcha lentement, le prit entre ses mains. L’objet était léger, à peine tiède. Il ouvrit le walkman, y glissa le disque, mit les écouteurs, et referma les yeux.

La musique commença sans prévenir. Ce n’était pas du rock, ni une ballade adolescente. C’était une chanson en espagnol. Une voix d’homme. Chaleureuse, douce. Et cette chanson qu’il reconnaissait par cœur, après juste quelques notes.

Cuando yo quería ser grande.

Une larme roula sur sa joue. Puis une autre. Il ne les retint pas, et se laissa simplement porter. Sa mère adorait ce morceau. Elle le mettait pendant qu’elle repassait, pendant qu’elle cuisinait, pendant qu’elle l’embrassait sur le front en lui disant qu’un jour, il comprendrait ce que ça veut dire, vouloir être grand.

Il comprenait maintenant. Trop tard.

Il resta là, dans le noir, bercé par les notes, les regrets, et cette solitude qu’il avait lui-même creusée. Son visage restait sec, sauf ces deux sillons brillants qui trahissaient ce qu’il avait toujours refusé d’avouer.

Les murs devinrent blancs, lisses, fraîchement repeints. Le parquet se transforma en un sol de carreaux anciens, aux motifs géométriques mauresques, bleus et ocres, comme ceux des vieilles maisons andalouses. Il y avait une élégance simple à ces lignes, une mémoire vivante incrustée dans la céramique. Enfant, Abrán avait l’habitude de les suivre du doigt avant de dormir, traçant ses propres labyrinthes pour oublier la solitude, pour ralentir son cœur.

Un rideau blanc se mit à onduler doucement, bien que la fenêtre fût fermée. L’air, ici, était plus léger. Il sentait la lavande, comme dans les tiroirs de linge de sa mère. Au loin, un clocher tinta une fois, puis une deuxième. Cette fois, il n’était plus au bord du souvenir. Il y était tout entier.

La lumière infusait la pièce d’un éclat chaud. Rien à voir avec la pénombre pesante de l’adolescence ou la grisaille désincarnée de ses années d’adulte. Cette chambre était un monde à elle seule. Sur une étagère, un vieux doudou, la tête à moitié décousue, observait la scène sans juger. Et au centre de la pièce, posée sur une table en plastique, une boîte à crayons transparente.

Tous les crayons étaient violets. Aucun n’était cassé. Taillés avec soin, chacun d’eux brillait sous la lumière. Abrán les reconnut aussitôt. Il se souvenait du plaisir maladroit qu’il éprouvait à les aligner selon leur longueur. Il en prenait soin comme d’un trésor. À l’époque, c’était tout ce qu’il avait.

Il fit un pas, puis un autre. Le silence le drapait. Et puis, une voix.

« Abrahán… »

Une voix de femme, douce, presque chantante. Il ferma les yeux. Sa gorge se noua. Il aurait voulu la retenir, mais elle passa comme un souffle, comme un parfum oublié qu’on reconnaît sans l’avoir senti depuis des années.

Il rouvrit les yeux et observa sur le mur un dessin d’enfant accroché avec du scotch jauni. Un soleil au-dessus d’une maison, des oiseaux, des fleurs trop grandes, et deux silhouettes qui se tenaient la main. Lentement, presque imperceptiblement, le soleil du dessin s’assombrit et vira au mauve.

La lumière dans la pièce resta douce, mais elle changea elle aussi. Plus parme que cuivrée. Et quand elle traversa la boîte de crayons, elle projeta sur le mur une ombre tremblante, qui s’étira et resta là, à ses côtés. Comme un double. Une silhouette muette.

Un murmure lui revint, une phrase que sa mère lui disait en riant, en le coiffant avec ses doigts :

« Tu es mon petit soleil. »

Il ne savait pas pourquoi cette phrase refaisait surface maintenant. Peut-être parce qu’il n’y croyait plus. Peut-être parce qu’il n’en avait plus.

Il s’agenouilla lentement, et prit la boîte entre ses mains. Les crayons frémissaient sous son pouls. Il ne se souvenait pas les avoir emportés quand ils avaient fui. Peut-être que non. Peut-être qu’ils étaient restés là, figés dans le passé.

Il se souvint de cette nuit-là. Quelques jours après la disparition de sa mère, son père l’avait réveillé sans un mot de trop. Les yeux cernés, la voix basse. « On part. » C’était tout. Abrán avait demandé où. Son père n’avait pas répondu. Le train, les gares bondées, un vol interminable, le froid d’un pays inconnu. Il avait laissé derrière lui tous ses dessins, sa boîte à crayons, et ce dernier coloriage qu’ils avaient fait ensemble, un après-midi où le soleil entrait par la fenêtre. Et ils n’étaient jamais revenus.

Abrán serra la boîte contre lui, les doigts crispés autour du plastique. Des larmes coulèrent. Il ne fit rien pour les essuyer. Il se recroquevilla doucement, comme un enfant qui n’a plus personne pour lui chanter de berceuse.

Il ne disait plus rien. Il n’y avait plus de mots. Seulement cette boîte. Ce dernier fragment de lumière.

Les murs étaient désormais nus. Plus de posters, plus de rideaux, plus de meubles. Juste la blancheur crue, vide, presque aveuglante. Un néant poli. Et au centre de cette pièce désincarnée, une seule chose.

Sa toile. Dressée sur un chevalet en bois ancien.

Ce n’était pas le sien. Il le sut tout de suite. Trop grand. Trop massif. Il avait déjà vu ce chevalet, peut-être dans l’atelier poussiéreux d’un vieux peintre du village, quand il était enfant, ou dans un rêve qui lui échappait chaque fois qu’il ouvrait les yeux. La toile, elle aussi, semblait plus grande qu’il ne se rappelait. Plus vaste. Comme si elle avait élargi ses propres bords pour contenir ce qu’il n’avait jamais pu dire.

L’air était lourd, saturé, presque poisseux. Chaque pas vers le chevalet devenait difficile. Il devait lutter contre une gravité nouvelle, comme si la pièce elle-même tentait de le retenir en arrière. Il avançait quand même.

Cette toile, il l’avait commencée des années plus tôt, dans sa chambre d’étudiant. Un cadeau de Xavier, arrivé sans explication. « Peins ce que tu ne peux pas dire. » C’était tout ce qu’il lui avait demandé ce jour-là.

Et Abrán avait commencé à peindre. Il avait laissé ses mains parler à sa place, sa mémoire, sa honte, son silence. Le résultat avait été confus. Brut. Trop personnel pour être montré. Il n’en avait jamais parlé à personne. Puis, un jour, il avait cessé. La toile était restée là, figée. Immobile dans son incomplétude.

Il avait par la suite tenté de la terminer, mais en vain. Sa copine la trouvait dérangeante. Il l’avait cachée derrière le canapé. Mais il n’avait jamais pu s’en séparer. Même lorsque tout s’était effondré. Même lorsqu’il avait fui. C’était la seule chose qu’il avait emportée, car il l’avait toujours su : un jour, il la finirait.

À mi-distance, il s’arrêta. La toile n’était plus inachevée. Pas encore complète, mais… en devenir. Comme si quelqu’un avait repris le pinceau en son absence. Les couleurs étaient plus profondes. Les ombres plus vivantes. Et certains détails n’avaient pas été peints par lui, il en était sûr. Un éclat de lumière, identique à celui de sa chambre andalouse. La courbe d’une bouche qu’il connaissait par cœur. Le coin d’un regard. Xavier.

Il murmura, presque sans le vouloir : « Est-ce moi qui l’ai commencée ? Ou est-ce elle qui m’a commencé ? »

Une peur ancienne, presque enfantine, se glissa dans son ventre. Pas celle de mourir. Celle de disparaître sans laisser de trace. Sans qu’on sache qu’il avait été là. Qu’il avait aimé. Qu’il avait perdu.

Il tourna lentement autour de la toile, inspecta les couches, les matières, les teintes. Elle semblait respirer. Ou peut-être que c’était lui. Il savait ce qui allait se passer. Pas avec sa tête. Avec son corps. Il le sentait dans ses os, dans son souffle, dans ce muscle battant trop fort dans sa poitrine. Il approcha sa main. Tremblante. Prête.

« Si je touche cette toile… je n’en reviendrai pas. »

Mais ce ne fut pas sa main qui toucha la toile en premier. Ce fut une larme. Elle glissa le long de sa joue, s’écrasa doucement contre la toile, et là, la peinture fuma. Elle palpita, vibra, s’étira. Les couleurs, comme attirées, s’animèrent d’elles-mêmes. Il comprit alors. La toile attendait cette offrande. Elle voulait une trace de lui. Une vérité.

Et il la lui donna.

Il posa la main. Ce ne fut pas un simple contact. La texture de la toile n’était pas celle qu’il attendait. Elle était plus souple. Plus tiède. Plus vivante. Comme de la peau. Ou c’était peut-être sa peau à lui qui changeait. Il sentit la surface pulser, une vibration remontant jusque dans ses paumes, ses coudes, sa poitrine.

Un frisson le traversa tout entier. Ses yeux se brouillèrent. Il vit flou, comme à travers un voile d’eau, ou de peinture en train de sécher. Il entendit un souffle. Peut-être le sien. Peut-être celui d’un autre. Peut-être celui du tableau.

Ses doigts s’effritèrent les premiers. La peau devint pigments. La chair se dissout en lignes, en contours. Mais il ne cria pas. Il peignait.

Il peignait avec son bras, son épaule, son cou. Avec sa mémoire, son âme. Chaque larme déclenchait un tourbillon de couleurs. Les souvenirs ne revenaient pas en images, mais en gestes. Le rire de sa mère dans un pourpre tamisé, filtré par les rideaux andalous. Les murs vert absinthe d’une adolescence pleine de désirs retenus. La présence silencieuse de Xavier dans un éclat ambré, posé sur un tabouret vide. Un mug rouge éclaté, tachant un carrelage trop blanc. Un hochet bleu pâle suspendu au-dessus d’un berceau inachevé, déjà prêt à s’effacer.

Il n’y avait plus de regrets, plus de mots, plus de peur. Juste cette nécessité. Ce devoir. Cette urgence de tout laisser sur la toile. Elle le réclamait. Elle le reconnaissait. Elle le transformait.

Il peignait parce qu’il n’y avait plus rien d’autre à faire.

Quand son torse se fit teinte, quand ses jambes se transformèrent en reliefs, il vit, enfin, la scène achevée. Il comprit ce qu’il avait peint. C’était un adieu. Mais c’était aussi une trace. Une preuve qu’il avait aimé. Qu’il avait vécu.

Il posa un ultime trait. Discret. Presque invisible. Puis, le regard apaisé, Abrán se fondit dans la toile.

Définitivement.

Au matin, la chambre était vide.

Ce n’était pas une absence banale. Ni un départ précipité. C’était une disparition. Rien ne trahissait la présence d’un homme, la veille encore, couché sur ce lit. Aucun sac. Aucun vêtement. Aucun verre sur le comptoir, aucun froissement de drap. Même l’air semblait propre. Neutre. Comme si personne n’avait jamais respiré ici.

Sur la table de chevet, la clé. Posée bien droite, le métal tiède sous un matin sans ombre.

Et sur le mur, seule, une toile. Elle n’était pas accrochée avec soin. Juste suspendue là, à peine droite, comme si quelqu’un l’avait fixée sans trop y penser. Mais elle attirait tout. La lumière. L’attention. Le silence.

Le tableau représentait un personnage debout dans un torrent de couleurs. Les pigments s’épuisaient en éclats de bleu, de rouge, de jaune, de vert et de violet. Il n’y avait pas de décor, pas de fond. Juste le mouvement, et ce corps, presque effacé. Ses bras se perdaient dans la matière. Sa peau se fondait dans le chaos chromatique. On ne savait pas s’il s’éloignait ou s’il apparaissait. S’il criait ou s’il priait.

Mais son expression était paisible. Infime. Comme une paix retrouvée trop tard. Ou comme une promesse tenue en silence. Le regard du personnage se perdait quelque part hors du cadre. Peut-être vers une main tendue. Dans un coin du tableau, une signature, floue, mêlée aux pigments. Le nom ne pouvait plus se lire.

Et puis, un bruit. Sec. Isolé. Le bruit d’un pinceau tombant sur le sol s’éteignit dans la pièce blanche, comme un souffle rendu. La pièce ne répondit pas. Mais un frisson, discret, vibrait encore sur les murs.

Celui d’un dernier sourire.

BENJAMIN BROUCKE.

Texte publié dans le No 44. Motel 666