À propos d’Errol FLYNN

I

À Paris, les choses sont assez simples : tu cours et tu essayes de t’en remettre ? Ou tu attends.

Quoi ? Qui ? T’en sais rien, tu laisses couler. Ça vient comme ça vient. T’improvises le moment venu. T’improvises ton besoin de pain, t’improvises ton besoin de garder un toit sur ta tête, t’improvises tout ce qui fait habituellement courir le monde en trouvant très poétique de ne rien faire et d’attendre paisiblement que la chance vienne te chercher.

En suivant cette option, t’as de fortes chances de crever au détour d’une sortie de métro avec les gens qui te passent devant comme si t’étais l’étron d’un troupeau d’éléphants à éviter absolument. La merde n’attire personne, sauf quand elle est exposée dans les musées.

Moi, je me situais entre les deux. Je courrais et puis je picolais de la bière pour faire une pause. La bière, c’était pas cher. Le litre de Jenlin devait coûter dans les quatre vingt ou quatre vingt dix centimes, à l’époque. Quand j’avais trop picolé, j’attendais que les choses qui m’étaient destinées arrivent, tout en me disant, sans trop me presser, qu’il fallait que je me remette à courir. Je ne voulais surtout pas ressembler à certains cons que je croisais tous les matins sur les trottoirs de la ville.

Je me forçais à croire au destin. Ça me rassurait. Mais, ça nourrit juste la conscience, le destin. La conscience, c’est juste avant l’espoir. Pour le reste, pour le corps, le ventre, pour le fioul du moteur, j’avais des boites de raviolis, de cassoulets, de sardines à la tomate, des sachets de tous genres lyophilisés, du nescafé discount et l’eau chaude du robinet. J’avais mis ma vie dans une boite. Je revendiquais, silencieusement, une certaine fierté à mener ma petite vie miteuse. Clochard, mais digne. Tu parles !

J’avais passé ma jeune vie à éviter les énormités, les poncifs de notre société en carton pâte qui manipulait les consciences comme on zappe avec une télécommande, et je me retrouvais baisé comme un bleu, encore plus con que le roi des cons à manger de la bouffe en boite qu’on n’aurait même pas donné à un chien. Mon erreur, c’était ma jeunesse et toutes les illusions qui allaient avec. L’une d’entres elles, consistait à croire qu’il était possible de fuir le système tout en continuant à vivre comme bon me semblait. Les jours passaient et ce n’était qu’une question de tripes que je pensais. Mon cul ! Le système s’est chargé de moi en premier. J’étais une cible de choix. Le lapin de six semaines qu’il fallait canaliser pour que les autres n’aient pas la même idée. Par le ventre qu’il m’a attaqué le système. Une attaque fulgurante, frontale.

Je comptais mon stock de conserves après la première quinzaine du mois, et il m’en restait juste assez pour m’assurer un seul repas par jour. J’ai fait une marque au milieu de chaque boite et en trois coups de crayon, je me suis, aussi, assuré le dîné. Les 15 derniers jours du mois, je mangeais la moitié d’une boite de raviolis par repas, tout en augmentant considérablement ma consommation de Jenlin. La bière, c’est bon, c’est frais et ça calme les rêves du ventre.

Quand la faim te tient pour la première fois, c’est comme un vide qui te brûle les entrailles. Le plus étrange avec le vide, l’absence de tout, de la moindre image, de la moindre odeur, de la moindre présence de matière, c’est le souvenir permanent de l’impossible. C’est cette douleur lancinante qui te raccroche sans cesse au passé. Cette belle époque, durant laquelle, des patates bien grosses et bien chaudes fumaient dans ton assiette. La faim, c’est cette voix silencieuse qui se charge de te rappeler tout ce que tu aurais pu manger pour étrangler la douleur qu’elle t’insuffle, mais tes poches vides sont assez lourdes pour t’empêcher d’attraper ce rêve.

J’habitais un duplex de 7 m2 dans le XVIIe. On pouvait rêver pire. À deux pas du parc Monceau. La classe.

J’en avais rien à foutre, moi, du parc Monceau. Tout ça, c’était bon pour les commerciaux qui te vendaient une location de meubler sous les toits comme on vend une Ferrari. Ca me préoccupait, vraiment, ces 7 m2. Ce n’était pas de l’à peu près, vous comprenez. J’avais vraiment compté, mesuré. Des fois, j’essayais de pousser les murs. Ça ne marchait jamais. J’avais une grande fenêtre qui donnait sur la cours intérieure avec des vitres opaques. Ça faisait comme un mur supplémentaire. J’avais, aussi, un lavabo, une douche et un lit coincé entre les deux. Je me réconfortais en me disant que je pourrais toujours m’en sortir tant que j’avais, encore, un toit sur ma tête. Ah, oui ! J’avais, aussi, une plaque électrique fixée sur la fenêtre par l’opération du saint esprit. Ça tenait. Ça me servait aussi de chauffage en hiver, quand celui que j’avais, faisait sauter les plombs. Dans ces cas-là, je sortais de mon duplex et je me dirigeais vers les toilettes communes de mon palace pour remettre le compteur en marche.

On était à peu près 5 à se partager les toilettes, des fois 6. Ça dépendait de la femme de ménage. La femme de ménage du proprio.

Linda avait une piaule aussi grande que la mienne. Des fois, on buvait un café ensemble. C’était surtout chez elle, parce qu’elle avait une table. Moi pas. On s’entendait bien. Quand elle avait terminé ses 15 heures chez le proprio, son mec venait la voir et ça devenait plus festif. On achetait des litrons d’Heineken et on trinquait dans des verres à moutarde. Le reste du temps, je ne les entendais pas, aucun bruit, même dans leurs ébats. Des gens discrets, ce qui est assez rare pour des pauvres.

À côté des toilettes, c’était pas souvent, mais il m’arrivait de croiser Monsieur Jean. Monsieur Jean était Roumain. Il avait fui la dictature, rapport à son poste de doyen d’une grande université de BUCAREST. Le dictateur de l’époque acceptait très mal que Monsieur Jean puisse laisser des abrutis de profs enseigner aux élèves que la liberté était un droit fondamental et universel, quel que soit le pays dans le lequel Dieu avait choisi de vous faire naître ou mourir à petit feu. Malgré son âge avancé, tout doyen qu’il était d’une des plus grandes universités de son pays, il faisait la plonge au black dans un restaurant du coin de la rue pour se payer sa bavette. C’était loin d’être l’Amérique, mais sans papier, c’était mieux que de faire la manche. Et puis, il y avait son fils et sa belle fille qui avaient suivi.

Le fils de Monsieur Jean était prof de lettres. Il écrivait aussi. Il paraît qu’il était destiné à un grand avenir, quand il était encore prof et écrivain à Bucarest, là-bas en ROUMANIE. Quand je l’ai connu, il suivait papa au restaurant du coin pour éplucher des carottes et donner un coup de main à la plonge, pendant que sa délicieuse femme apportait des assiettes.

Le fils de Monsieur Jean et moi, on discutait souvent quand on se croisait devant la porte des toilettes. Les toilettes, c’était notre route de la soie, le plus grand lieu d’échanges et de partages du monde. Le simple fait de savoir que nous allions mutuellement nous délester d’un paquet de merde ou d’un peu de pisse, nous déliait la langue, nous libérait la conscience. C’est ainsi que j’ai entendu parler pour la première fois de cet auteur Serbe, Srdjan VALJAREVICH et de son formidable : JOE FRAZIER ET 49 POEMES. De mon côté, je lui fis découvrir Thomas MC GUAN et son PANAMA. Il était comme moi, il aimait bien lire aux toilettes. Une fois, on a fait un échange de bons procédés devant la porte des chiottes de notre taudis, la librairie la plus prisée de Paris. Il m’a passé son KAFKA comme un trésor et moi, je lui ai laissé mon GORKI, comme ça, en douce, sous le manteau comme on dit. Quand, je pense que toutes les œuvres qu’on s’est échangées avaient été écrites par des auteurs qui avaient risqué leur vie pour créer. Près d’un siècle plus tard, malgré les guerres et les révolutions qui avaient secoué notre monde, nous, on continuait de les lire en cachette. C’est certainement l’âme originelle de toutes ces œuvres qui nous faisait ça. Je crois qu’il l’a encore mon GORKI. J’en suis même sûr. J’espère qu’il le gardera.

Le propriétaire, lui, je l’avais connu par la force des choses. C’était Véro qui m’avait intronisé par l’intermédiaire de sa sœur.

Véro, c’était une bonne copine de LYON. Elle me coupait les cheveux dans son salon. C’était toujours le vendredi soir à la fermeture, quand toutes les mémés pomponnées pour le weekend étaient devant la télé. Véro, n’avait pas eu une vie facile, mais c’était de sa faute. Le simple fait de savoir qu’elle était fautive de la mélasse du début de sa vie, l’avait en quelque sorte sauvée. Moi, j’étais un peu sa récréation du dernier vendredi de chaque mois. On buvait un coup, pendant qu’elle me coupait les cheveux et on parlait. On s’arrêtait juste au moment où les ciseaux commençaient à lui échapper des doigts. Dans ces cas-là, elle me montrait toujours ces avant bras et les anciennes traces de piqûres de seringues qui disparaissaient avec le temps. Il paraît qu’elle se piquait même entres les doigts de pied même si je ne les ai jamais vus. Toujours est-il que lorsque ça durait, son mari venait toujours voir. Il la surveillait comme une enfant au bord de la falaise. C’était lui qui la faisait tenir avec tout son amour et leur petit garçon de 5 ans. Elle avait de la chance de les avoir tous les deux. Elle avait tout simplement de la chance d’avoir encore quelque chose. Quand elle avait fini son œuvre, je la raccompagnais chez elle. J’avais un deal avec son mari qui savait bien que l’héroïne est une échelle en papier.

Bon, il y avait Véro et sa sœur Lydie qui travaillait à Paris dans la plus grande salle de sport de la ville. Mon premier jour à Paris, bien avant Linda, Monsieur Jean, son fils et sa délicieuse femme, bien avant toutes ces boites de conserves et toute la mauvaise bière, je suis sorti du TGV et une heure après, j’étais dans cette salle de sport porte MAILLOT.

Je ne connaissais pas Lydie. On avait échangé trois mots au téléphone. Elle donnait des cours particuliers à des célébrités. D’après Véro, j’étais le meilleur, un homme exceptionnel. Ça suffisait à Lydie, même si elle n’avait jamais rencontré le meilleur des hommes exceptionnels.

Dans le club de sport, les gens me regardaient en me faisant comprendre que je ne faisais pas très couleur locale. Le fric et la célébrité, ça confère une aura indescriptible totalement indépendante du talent et de la valeur que peuvent bien avoir les gens. C’est le visage de la paix incrusté dans tous les regards. C’est une attitude sereine qui vous accorde le pouvoir d’être naturellement au dessus de la mêlée, car quoi qu’il puisse se passer, vous ne serez jamais perturbé par la grosse facture, l’ampoule qui pète au mauvais moment ou la vidange des 20 000 de la voiture. Vous vivez dans un univers zen, transporté par toute cette paix au dessus de l’enfer qui crépite. Les pauvres, eux, ne sont transportés par rien.

II

Lydie avait un plan pour moi. Je devais patienter quelques jours avant qu’elle me présente Robert, mon futur proprio. Pour rencontrer Robert, il fallait se faire introniser. C’était quelqu’un d’important, vous comprenez. Tout le monde ne pouvait pas le déranger avec sa petite misère. Je ne pouvais pas me pointer comme ça avec mes deux bras ballants pour quémander mon 7 m2. Fallait le mériter son 7 m2. Et puis, il parait qu’il pouvait me présenter du monde. Que ça m’aiderait à commencer à faire l’acteur. Où ? Sur les planches ? Devant une caméra ? À Euro DISNEY ? Je n’en savais rien. Je me sentais capable de tout, sans réellement savoir si tout le monde serait d’accord avec moi.

En attendant, je devais trouver une solution pour habiter quelque part. J’ai filé, d’instinct, à Pigalle et j’ai commencé à prospecter pour me trouver un nid pas trop cher. Je m’attendais à voir des filles sur tous les trottoirs. Je ne connaissais pas, moi, Pigalle. En réalité, je n’ai trouvé que des SEX SHOPS et des néons multicolores qui faisaient vivre le ciel laiteux de l’hiver, pendant que les touristes grouillaient dans les rues entres la place Blanche, les Abbesses et le funiculaire de MONTMARTRE.

J’ai vite compris qu’il fallait que je m’éloigne de la foule. Que je devais me rapprocher des rues sombres et des possibilités que m’offrait la taille de ma bourse. Du coup, j’ai continué en direction de Barbès. J’ai croisé MICHOU, au détour d’une grande rue montante. Je crois que son cabaret n’était pas loin. On s’est regardé. Je l’ai reconnu tout de suite. Il portait ses grandes lunettes violettes avec un brushing impeccable. Lui, je suis sûr qu’il ne m’a pas reconnu.

Je suis entré dans cet hôtel. Il était 20 heures. Personne ne venait. Je poireautais dans ce qui ressemblait à une réception. Le patron devait être devant sa soupe et les informations. Il est enfin arrivé avec sa serviette autour du cou. J’ai rempli une fiche d’informations pendant que des enfants faisaient du bruit, juste derrière. Les enfants qui vivent dans les hôtels de Pigalle ne chahutent pas, ils gueulent. Il y avait aussi des filles qui montaient les escaliers avec des clients. Tout ça était dans l’ordre des choses.

Dans la chambre, c’était le minimum. Pas de douche, mais un lavabo. Ça suffisait. Les toilettes sur le palier et un trou monstrueux sur le plancher en plein milieu de la chambre. Fallait pas se louper au réveil. Au début, ça fait rire parce qu’on entend tout ce qu’il passe en dessous. On en apprend un sacré rayon sur le tarif de la pipe à Pigalle. Et puis, au bout d’un moment qui arrive assez vite, on ne ressent que l’envie de se tirer le plus loin possible. Et c’est ce que j’ai fait.

On avait rendez vous, Lydie et moi dans une rue bourgeoise du XVIIe. J’allais enfin rencontrer Robert. À première vue, les gens qui vivaient dans cette rue ne fréquentaient pas les mêmes hôtels que moi, en tout cas pas pour les mêmes raisons.

Robert et moi, ça vite collé.

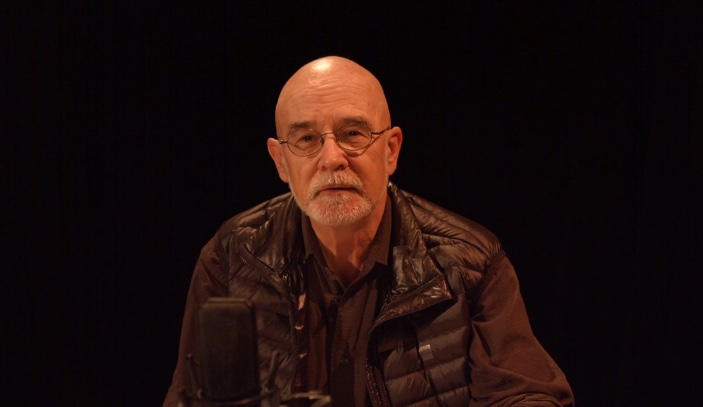

Au début, il m’a détaillé comme une petite bête curieuse que j’étais pour lui. Une heure après, il trouvait que je ressemblais à Errol FLYNN. Moi, je n’ai jamais trouvé, mais je n’avais pas envie de le contrarier. Il aurait pu trouver que je ressemblais à Dalida ou à un abri bus que ça m’aurait pas dérangé. Ce qui était important, au fond, ce n’était pas de ressembler, mais bien de rester vivant.

Ces quelques nuits à Pigalle m’avaient essoré, rassasié de cette bohème que certains recherchent tant, persuadés qu’ils découvriront dans la misère un talent qui tarde à venir. S’ils savaient, vraiment, ils découvriraient qu’il n’y a que la faim et le désespoir dans la misère. Il n’y a que ceux qui ne la connaissent pas qui sont assez cons pour en faire l’éloge. En général, ce sont aussi les mêmes qui mettent la souffrance sur un piédestal pour les mêmes raisons. Les créateurs, quels qu’ils soient, n’ont jamais pu travailler autrement qu’avec le ventre plein. Les plus grandes œuvres ont été réalisées par des êtres qui mangeaient, au moins, deux fois par jour. À quoi voulez vous qu’un artiste pense quand il a faim ? À sa toile ? À un sonnet ? Il ne peut pas rêver de sons ou de couleurs tout en rêvant d’un gigot bien doré. La faim est plus forte que l’art. L’artiste est comme tous les hommes, il ne recherche qu’à croquer la vie à pleines dents en commençant par un morceau de pain bien frais.

Robert se défonçait énormément. Ça l’aidait, sans doute, à voir Errol FLYNN partout. Il prenait du GAMMA en permanence. Je n’ai jamais su ce que c’était. Une sorte de médicament réformé, parait-il. Il se faisait livrer dans de simples sacs plastiques par un journaliste qui bossait en freelance pour certains grands quotidiens. Je me souviens qu’on avait échangé quelques mots à propos de l’écriture avec son journaliste dealer. Il trouvait remarquable tous ces écrivains qui étaient capables d’écrire des dialogues. Ça se défendait, même si je ne les trouvais pas tous remarquables.

Très rapidement, Robert a voulu faire de moi son secrétaire particulier. Il me montrait dans toutes les brasseries où il était en représentation. Dans le monde de Robert, il fallait se montrer en permanence. Prouver qu’on pouvait attirer les regards, même à soixante ans passés. C’était une brasserie différente chaque jour et un spectacle différent entre le huitième et le seizième. Je détestais ça. Je me sentais ridicule, inutile et con, et pour être franc, je ne me considérais pas mieux qu’une pute. Ce sentiment ne me quittait pas. Mon âme errait sur tous les trottoirs avec tous les tapins du monde. Je me sentais comme une chose, un bouton de manchette, une épingle à cravate pleine de dorures en toc accrochée au menton d’un vieux bourgeois de la haute qui avait besoin de reconquérir sa cour. Ce qui m’a sauvé, contrairement à l’horreur qu’ont toujours vécue les frangines de la rue, c’était l’absence d’attouchements physiques. On ne portait préjudice qu’à ma petite conscience. C’était moins grave. J’étais jeune. Ça pèse moins lourd une conscience à 19 ans. À quarante, on s’abrège à la chevrotine. Je crois que si ça avait continué, j’aurais fait comme les putains pour survivre, je me serais oublié avant de sombrer. Mort, mais vivant, ou vivant dans la mort. Quelle triste vie. Dans quel but ? Pour certains Dorian GRAY est une légende, pour moi ce n’est rien d’autre qu’un bel enculé.

Ça se bousculait dans mon intérieur entre mes deux âmes. Je préférais de loin celle avec laquelle j’étais descendu du train. Robert de son côté accélérait la cadence. Certains soirs, je le conduisais à proximité des champs dans sa MG numérotée. On s’arrêtait devant les grands établissements pour discuter avec ses potes en terrasse, pendant que je laissais tourner le moteur. Il me présentait des journalistes, des peintres, des sommités dans leurs domaines. Robert était une sorte d’aimant, un entremetteur de monstres dans un univers qui n’existait que pour faire rêver les gens. Robert avait été tour à tour journaliste, rédac chef, acteur, metteur en scène, biographe, copain avec SARTRE et GENET, copain avec certains gangsters et toujours mondain. Il avait une fille qui faisait partie de la bourgeoisie parisienne. Ils se vouvoyaient. C’était l’usage. Il m’avait confié qu’il lui avait fait connaître le monde de la pègre pour lui faire découvrir les réalités de notre monde. Ça l’avait aidé, selon lui à devenir une vraie femme.

Quelques fois, je croisais chez lui des célébrités. Je voyais l’envers d’un monde que je poursuivais du côté de la fosse à merde.

Il y avait cet acteur, célèbre pour sa série télé. Des décennies qu’il jouait la même daube. On buvait un café dans des tasses en porcelaine de Limoges. Je lui expliquais que je préparais la classe libre du cours FLORENT, que c’était moins contraignant pour moi que le conservatoire, parce que je pouvais bosser entre les cours et peut-être même jouer, en cachette. C’est à ce moment qu’il m’a révélé les grandes vérités :

– J’ai fait le conservatoire, mais ça ne m’a servi à rien. Ce qui m’a permis de m’en sortir, c’est une vieille.

– C’était votre guide ?

– Non, j’étais son tapin.

– Quoi ?

– Faut faire la pute, si tu veux t’en sortir. Avec Robert t’es à bonne école. C’est le plus grand maquereau de PARIS. Pour toi, je ne vois que les vieilles ou les vieux. Le troisième âge, c’est ta porte d’entrée dans le grand monde. Quand tu seras célèbre, tu pourras recommencer à te taper des petites jeunes de ton âge.

Robert souriait fièrement dans son coin. C’était un grand compliment pour lui. Je n’étais certainement pas le premier. Peut-être que c’était ma célébrité, le premier. Je n’ai jamais su. Robert, quant à lui, connaissait bien cette fameuse vieille, puisqu’il avait écrit sa biographie. Il m’avoua qu’il avait dû arrondir les angles sur certains passages de son histoire. Elle non plus n’était pas toute blanche. Elle, aussi, avait choisi de sombrer dans la saloperie, tout comme ma célébrité, pour avoir son nom en grand sur un écran ou sur un néon tout rouge et tout en haut de l’affiche. La célébrité, ça ne vient pas comme ça. Faut donner de soi et de son cul.

Petit à petit, j’ai commencé à m’écarter de Robert. J’ai décidé qu’il était plus important pour moi de devenir un bon acteur. J’avais besoin de me retrouver. Mon audition aux cours FLORENT se rapprochait. J’avais trouvé un job dans un supermarché du coin. Je déchargeais des camions et je mettais en rayon. Le patron me faisait venir toute la matinée et quelques heures le soir, sauf le dimanche. Ça suffisait pas pour bouffer tous les jours, mais j’avais une amie qui déposait des paquets de pâtes devant ma porte. Le reste du temps, je restais dans mon 7 m2 à bosser mon texte tout en picolant.

Ce qui me manquait avec Robert, c’était le dîner. On mangeait quand même mieux chez lui. Du coup, quand je devais lui payer mon loyer, je m’arrangeais, toujours, pour arriver à l’heure du souper. Ça ne le dérangeait pas, parce qu’il vivait essentiellement la nuit. Le GAMMA devait tellement l’assommer qu’il n’avait pas la force de se lever avant la fin de l’après midi.

Un soir, devant un bouillon de pâtes, je lui lâche, comme ça, de but en blanc que je vais avoir du retard sur le loyer, que je me suis laissé aller à acheter de la viande et que mes satanés steaks avaient bousillé la planification de mon budget.

Robert a commencé à avoir des sueurs froides. Sur le moment, j’ai cru à une crise de manque. Je commençais à scruter dans son salon où il avait bien pu mettre ses boites de GAMMA. Ses mains tremblaient et il faisait des efforts considérables pour se rapprocher de moi.

– C’est important l’argent, vous comprenez ? l’arg…

– Oui, oui, Robert. Je suis bien d’accord avec vous.

– Il faut absolument le respecter, sinon il vous le rendra.

– Je préfère respecter les hommes.

– L’homme n’est pas aussi respectable que vous le pensez, mais ce n’est pas grave parce que vous êtes assez jeune pour vous en remettre. Il faut me payer le loyer, vous comprenez.

J’avais commencé à me diriger vers la sortie, sentant qu’il n’y aurait pas de dessert. Robert me suivait de près en continuant de me parler d’argent et de loyer. Tout son visage ruisselait. Ses yeux explosaient dans sa tête. Il commençait à ressembler à Artaud dans ses dernières années. Je lui ai serré la main poliment et j’ai descendu les escaliers de moquette rouge, de dorures et de marbre rose.

Le lendemain, j’ai vidé les lieux. Toute ma vie tenait dans un sac. J’ai marché dans la rue Legendre en me demandant s’il fallait que je le paye le loyer du 7 m2 qui me coûtait 2000 francs par mois, et puis j’ai conclu que je l’avais bien assez payé comme ça. Robert avait raison, l’homme n’est pas respectable. J’ai pris le métro et je me suis arrêté dans le VIIIe. J’avais trouvé une chambre sous les toits pour un peu moins chers. Ça se passait dans un grand immeuble plein de cabinets d’avocats et de comptables. La chambre était équipée d’un frigo. Je commençais à progresser. Je me souviens bien de la concierge. Elle ne manquait jamais de me dire bonjour et puis j’étais à deux pas de L’ÉLYSÉE, vous pensez, la classe !

Texte publié dans le No 13. Fragments d’humanité