– Traduit par Herménégilde Chiasson

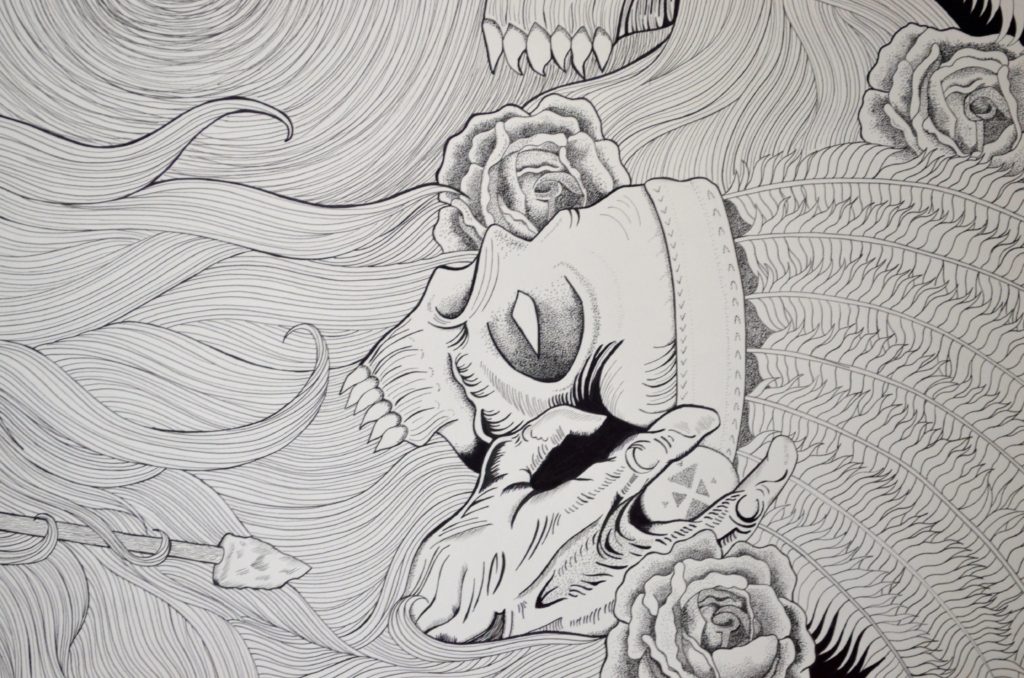

Quand on a trouvé l’étranger près des portes du village, il était à peine vivant. Il portait les restes d’une armure en lambeaux et des blessures recouvraient son maigre corps. « Un soldat », dit quelqu’un. « Mais de quelle armée ? », demanda un autre. Un vieux bossu traversa la foule, tenant haut son bâton.

« C’est un soldat de l’Armée de la mort », déclara-t-il, aspirant l’air entre ses dents, et tous reculèrent.

Le vieil homme se rapprocha, dévisagea le soldat. « Autrefois nous leur avons fait la guerre. Nous avons presque perdu. »

Quand ils retournèrent le soldat mourant, ils remarquèrent la croix noire sur son dos. Ils ne retirèrent pas l’effroyable masque barbelé.

Qui laisserait entrer un étranger, plus encore un soldat de l’Armée de la mort, dans son village ? Ils se regardèrent. C’était au-delà du mauvais sort de le faire ; qui inviterait un pareil étranger à sa porte, à sa table à manger ?

Laissons-le mourir, oui, laissons-le mourir. Il sera mort avant le coucher du soleil. Il est à peine vivant. Devrions-nous l’enterrer ? Le brûler ? Devrions-nous laisser les oiseaux l’emporter ? Devrions-nous laisser le vent répandre ses cendres ?

Ils aimaient la dernière idée, et ils le laissèrent là, pour les oiseaux, les vents, pour devenir poussière.

Mais tôt le matin, trois heures avant le lever du soleil, ils entendirent un son. D’abord, ils n’arrivèrent pas à identifier d’où venait ce son, bien que plusieurs croyaient qu’il venait de leur tête et ils essayèrent de dormir un peu plus tard, mais le sommeil n’était plus leur pays. Le soldat de l’Armée de la mort était aux portes, cognant. C’était ça le son. Au-dessus des portes, dans la lumière des étoiles, planaient les oiseaux aux ombres rapides.

Rien n’a jamais traversé les portes fermées.

Rien n’a pu le faire.

Tout le matin le soldat a cogné, un lent tambour rythmé. Il cogna tandis que les gens criaient de leurs lits. Nous sommes un peuple pacifique. Laissez-nous tranquilles.

Tout au long de la nuit, le soldat cogna.

« Longtemps passé, on s’est rencontré dans la Vallée d’en bas », se souvenait le vieux bossu. « Je les ai rencontrés là où les où les deux rivières convergent. Les rivières étaient basses cette année-là ; la végétation, sèche, effritée. Il y avait un pont étroit. L’armée vêtue de noir voulait traverser vers nous. Nous voulions aller vers eux. »

« Pourquoi ? »

« Nos cartes montraient une terre luxuriante sur les montagnes. Nous allions la conquérir, nourrir nos enfants. »

« Et l’armée noire la protégeait ? »

« Oui, et ils voulaient nous affamer. Alors nous avons lancé l’assaut sur le pont, et quand le pont fut rempli, nous avons jeté notre armure et traversé la rivière à grand-peine. Le lendemain, jusqu’à la tombée de la nuit, notre sang et leur sang coulait dans la rivière, la colorant en rouge. »

« Cela a dû être une vision terrible. »

« Partout où se déplace l’Armée de la mort, dit le vieux bossu, leurs oiseaux noirs les suivent. Ils ont foncé sur nous, mais nous avons protégé nos yeux. »

Il jeta une branche dans le feu, regardant les autres rassemblés en cercle. Ils écoutèrent les coups à la porte. « Notre armée était forte de milliers d’hommes, la leur beaucoup moindre. Le lendemain matin, nous avions cent hommes et eux, dix. Nous étions miséricordieux, et nous les avons laissé retraiter vers les montagnes.

Le lendemain à l’aube, le soldat étranger s’assit par terre à l’extérieur de la porte du village, la tête entre les jambes, reprenant ses forces. Ses coups avaient cessé au lever du soleil, et les oiseaux s’étaient enfuis. Une jeune femme se fraya lentement un chemin au milieu des villageois rassemblée et le vit à travers les lattes de la porte. Le regarda. Elle se souvint de cet homme croisé une nuit quand, enfant, elle avait quitté le village en secret, son esprit aventurier porté vers l’exploration. Elle s’était perdue. Un homme masqué était venu dans le sentier tenant haut un flambeau, et elle s’était cachée dans les buissons. Il s’était arrêté, elle se souvenait, avait regardé autour de lui, puis s’était agenouillé pour placer des objets sur le sentier.

Une outre d’eau. Une boussole.

Elle se demandait si c’était le même homme

La jeune femme cria et pointa du doigt, et tous les regards se tournèrent. Elle tendit le bras sous sa jupe et jeta l’outre d’eau au-dessus de la porte.

Plus tard dans la journée, elle jeta des fruits par-dessus la porte.

Le vieux bossu se retournait dans son lit en ce chaud après-midi, ses membres tremblant en rêvant à la bataille de la rivière avec l’Armée de la mort. Il vit ses frères tomber encore et encore, il vit l’armée vêtue de noir lever leurs épées et leurs lances.

Il n’y avait pas de terre luxuriante, tristement, que des pierres et des ruisseaux asséchés.

Autour de lui, les villageois, privés de sommeil, erraient sans but, se disant que l’étranger n’en avait plus pour très longtemps, qu’il allait mourir et tout redeviendrait normal. La nuit était tranquille. Mais tôt le matin, cela commença, lentement, des coups rythmés. Cette fois, ils crièrent à leurs fenêtres. « Laissez-nous tranquille, gémirent-ils. Nous sommes pacifiques ». Ils se mirent à faire du bruit avec les chaudrons, ce qui, selon eux, pouvait chasser le mal.

Mais les coups continuèrent, et personne n’arrivait à dormir, et quand le soleil perça la brume matinale, les villageois commencèrent à se rassembler. « Notre plan n’a pas marché, non ? dit un homme de petite taille. Il prend seulement de la force. » « Mais c’est un soldat de l’Armée de la mort, interjeta quelqu’un. Probablement qu’il ne peut pas mourir. » « Il ne sent probablement pas la douleur, non plus », cria quelqu’un d’autre.

Ils réfléchirent un moment.

Ils étaient, toutefois, un peuple bon et pacifique, et donc, pour les trois prochaines nuits, jusqu’au lever du jour, ils écoutèrent les coups. Quelques-uns décidèrent de dormir le jour et de rester éveillés et compter les étoiles durant la nuit. D’autres essayèrent de parler au soldat, pour le raisonner, lui criant à travers la porte « Qu’est-ce que tu nous veux ? Pourquoi viens-tu nous importuner ? »

Mais il ne parlait pas.

« Personne, dit le vieil homme depuis son lit, personne n’a entendu ces étrangers parler. Même sur le champ de bataille, ils ne faisaient aucun son, ils ne faisaient que frapper sur leurs boucliers et leurs tambours et tombaient en silence. »

« Ils ne sont pas comme nous. »

« Non, ils ne sont pas du tout comme nous. »

La jeune femme essaya elle aussi. Elle dit à demi-voix, pour que personne ne puisse l’entendre, « Tu te souviens de moi ? Tu m’as sauvé la vie dans le sentier. Je sais que c’était toi. » Le soldat se leva, elle le vit. Il frappa à la porte de l’autre côté, doucement, mais son masque barbelé et ses yeux sombres faisaient trembler le corps de la femme comme celui du vieil homme, et elle ne pouvait écouter longtemps.

« Qui es-tu ? Que veux-tu ? », lui demanda-t-elle.

Ce jour-là, juste avant le crépuscule, elle jeta d’autres fruits par-dessus la porte.

« Pourquoi ne veux-tu pas me parler ? »

Le jour suivant elle ne jeta ni eau ni nourriture.

Le vieux bossu, un guerrier solide en son temps, mourut dans son sommeil.

Aucun villageois n’avait jamais été enterré à l’intérieur des portes. Depuis des siècles, les funérailles se tenaient dans les montagnes, toutes les propriétés du défunt incendiées sur un bûcher. Les villageois discutaient : Faut-il attendre la mort de l’étranger ? Faut-il risquer la peste et creuser un trou profond dans le village ? Les oiseaux peuvent-ils transporter le corps du vieil homme au ciel ? Personne ne voulait suggérer d’ouvrir les portes pour faire face au soldat qu’ils avaient laissé mourir et qui, toutes les nuits, cognait avec tant d’ardeur.

La jeune femme s’avança, hésitante, puis se fondit dans la foule.

De la même manière que les villageois s’étaient habituées aux coups, ils cessèrent. Cela avait commencé à l’heure, trois heures avant le lever du soleil. Mais après quelques coups, ils entendirent un cri. Cela ressemblait au gloussement et au hurlement des oiseaux. Ils restèrent figés dans leurs lits, hantés par le silence, incapables désormais de dormir sans ce son.

Tranquillement, à mesure que la lumière s’étendait sur le village, ils se frayèrent un chemin jusqu’aux portes, impassibles dans leur tenue. « Il est mort », déclara le premier à atteindre les portes. « Le soldat de l’Armée de la mort n’est plus. » Il n’y eut pas d’acclamation, quoique d’aucuns laissèrent échapper un soupir longtemps retenu.

D’autres sortirent de la foule, transportant le vieil homme dans sa bière. Le maire, encore dans sa tenue de nuit, déverrouilla les portes.

Était-il le dernier de sa race ? se demanda la jeune femme. Elle chercha dans les objets de l’étranger, les oiseaux se dispersant tandis que deux hommes costauds faisait rouler son corps sans vie, armure et tout, dans un tissu blanc. Ils n’enlevèrent pas son masque.

Près de lui, elle trouva son sac à dos qui contenait l’outre d’eau, un petit livre et bien peu d’autres choses.

Un anneau d’argent. Une paire de mitaines. Une flute.

Le livre contenait des cartes tracées à la main et des pages et des pages de gribouillis. Un jour, sans doute. Elle feuilleta les pages. Tout était si étrange, et à la dernière page se trouvait une esquisse brouillonne des portes fermées et de poings en train de cogner.

Elle glissa le journal dans le linceul au passage des deux hommes de grande taille. Ils se rendaient dans la montagne avec leur fardeau, aucune chance de rattraper le vieil homme dans sa bière, mais avec espoir de se servir des restes de son feu.

Lee Thompson

Texte publié dans le No 17. Faire communauté