Invité·es à prendre place dans une boîte noire, pièce vaste et vide, là où notre résidence de quatre jours allait se dérouler, nous arrivions dans ce lieu de création intimidant au premier contact. Nous demandions d’abord des tables : une pour chacun·e de nous. Puis, une de plus, une cinquième table.

— J’aime l’idée d’une table commune où chacun·e dépose des écrits, des objets, ou whatever, quelque chose qu’on offre aux autres.

Je peux difficilement écrire cette introduction de ma seule voix. Ce sentiment, je le tiens du mécanisme que nous quatre avons établi ensemble : ce que nous mettrons à l’œuvre, ce que nous rendrons au public et aux lecteurices sera issu d’une porosité, et métabolisera nos échanges.

Dès le premier jour, nos quatre tables respectives étaient déjà jointes. Leurs pattes étaient attachées avec des Tie-wrap, elles formaient la grande table commune dont nous avions besoin. J’emploierai « nous », comme si c’était possible.

— À chaque dix ou quinze minutes, on pourrait peut-être changer de place en tournant la table ? Ça fait que chacun·e de nous à son tour ferait actually une lecture de poésie.

Nous aurons troqué nos énergies et des matériaux (emballages de bonbons, etc.), des mots (je suis le feu, etc.), des airs (chanson sacrée, etc.). Mais nous n’aurons finalement jamais tourné la table ni changé de place à la table. Xénia restait assise face à Maude, puis Maryse, face à Simon. Ce qui n’aura pas empêché l’exploration des autres combinaisons.

— On est quatre. Ça fait combien de duos possibles ?

— Ça fait six duos, et combien de développements possibles ?

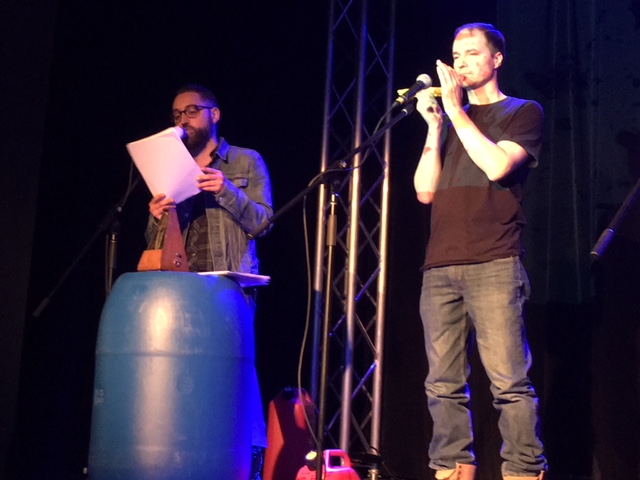

Je peux difficilement introduire notre projet de ma seule voix. Heureusement, il existe plusieurs enregistrements de nos discussions pendant le processus de création de la Cinquième table, depuis les quatre jours de résidence à la première présentation, un jeudi soir, à la Maison de la littérature, à Québec, jusqu’à la deuxième présentation, une performance de trois heures, un dimanche matin, au Festival acadien de poésie, à Caraquet.

Mise à disposition des souhaits et des bonbons

Comment fallait-il se préparer à cette collaboration de quelques jours ? Xénia et Maryse avaient déjà travaillé ensemble, Simon et Maude avaient déjà travaillé ensemble, les autres relations créatrices seraient explorées, et celles qui existaient, déconstruites.

— J’écris pas vraiment de poèmes…

— J’ai tellement travaillé en contexte collaboratif ces dernières années, je sais plus ce que je désire moi-même…

— Je suis pas fun…

— Moi, je les aime ces biscuits-là…

— Iels s’attendent-tu à un show d’une heure pour vrai ?

Puis, une liste personnelle de souhaits mise à disposition sur la table, parmi les bonbons du Dollar Store, allait nourrir la mise en commun.

— Une chose est claire, je veux mouiller mes cheveux, les étaler sur la vitre.

— J’ai juste envie de compléter vos choses, en jouant deux notes, par exemple.

— J’ai choisi ma contrainte : je voudrais formuler uniquement des questions.

— Je dois faire quelque chose avec le miroir.

Ensemble, nous disposions maintenant de la chose claire, de l’envie, de la contrainte et du devoir.

Une fois au travail, les liens sont cependant demeurés indéterminés entre la vitre et la bouche du spectacle, entre le monde des animaux et le drap contour, entre le poisson et le feu, entre le miroir et le xylophone. Nous apprenions à manier cette indétermination. C’était le travail des coïncidences, l’écriture, la réécriture, l’improvisation des textes pris comme instruments bruitistes. C’était le travail des voix.

Rituels + soft variations

Observer nos systèmes respectifs conjugués, puis tenter d’en saisir les points de contact signifiants : j’écris ton histoire du poisson sur mon miroir, tes mouth noises ont une place dans mon texte Avez-vous une méthode ? je fais le humming de ta Window Song.

Qu’allons-nous faire ?

— J’ai l’impression qu’on va faire comme deux jours de création, pis deux jours de ok qu’est-ce qu’on présente ?

— Oh oui…

— Clairement !

— C’est sûr.

Qu’allons-nous faire ?

Nous nettoyons la vitre chaque fois avant de commencer. Nous déposons devant nous, tous les jours, les mêmes objets, dans l’espoir de les mener au bout de leurs matérialités : pour bien les entendre. Plusieurs fois, sans pour autant être rassuré·es, nous testons les froissements d’emballage à bonbons : est-ce le son du feu ? Nous éreintons une fois de plus la cassette dans le lecteur. Nous reprenons la lecture du même poème, toujours avec la bouche remplie de gummy bears, un de plus chaque fois. Nous cherchons le bon moment pour la question « puis-je me dissoudre ? » que nous réinsérons sans cesse dans les improvisations collectives.

Qu’allons-nous faire ?

— J’ai noté des bouts qui marchent bien dans nos jams, des bouts qu’on devrait reprendre parce que c’était beau !

— On écrit ça ! C’est le scénario de notre performance.

— Je trouve pas notre Google doc…

Qu’allons-nous faire ?

— J’ai peur de décrocher si j’arrive pas à suivre le scénario…

— Moi, je suis mêlée là tout de suite, pis c’est correct, mais je voulais juste le nommer…

— Je pense que je vais plutôt voir comment ça se présente en temps et lieu…

— J’ai perdu notre Google doc.

Nous redire ce que nous allons faire est en soi un rituel quotidien.

— Là, je veux pas imposer trop de logique, mais peut-être qu’on a juste à continuer à créer une synergie organique entre nous…

L’œuvre résulte avant que nous croyions en avoir entrevu le résultat. Le résultat souvent s’avère un mystère qui, dans notre cas, comporte l’ensemble des rituels qu’on fait et qu’on refait, ou, plus justement, l’ensemble des rituels qui négocient la tension entre la chose claire (l’égo à l’eau), l’envie (quelques notes d’accompagnement), la contrainte (que des questions) et le devoir (un miroir).

Nous sommes occupé·es à écouter la voix de cette tension surgir.

Nous sommes préoccupé·es par la menaçante bouche du spectacle : ton rapport inquiet à la prestation. C’est important ; tu cherches à dépasser l’attitude d’être en scène. Et nous nous transformons à travers ton inquiétude. Une fois rassuré·es, puisqu’il est évident que nous ne parviendrons à rien de spectaculaire, nous comprenons un peu mieux notre rôle : faciliter un déroulement ritualiste du « nous » qui refuse de se mettre en scène. La Cinquième table travaille la connectivité et offre une énergie surnaturelle au public et aux lecteurices comme modèle pour le non-sens commun.

Nous sommes occupé·es, hors scène, autour de la table, à écouter la voix de la tension surgir.

Nous improvisons de nouveau avec la cymbale, mais cette fois-ci avec le corps près d’elle pour que quelque chose s’exprime mal. Nous rejouons la voix de souris sur le magnétophone, mais, cette fois-ci, nous l’utilisons à l’excès. Nous relisons le poème, mais, cette fois-ci, en le ravalant. Rechantons la chanson, marquons incessamment la vitre, recommençons le griffonnage sur le miroir. Le cartable grince toujours en s’ouvrant lentement, les trous sont percés sans cesse dans la feuille, la bouche est encore pleine pas pour vrai, le métronome nous perd, l’orgue s’accroche dans une lecture, encore et encore, dans le cliquetis de pinces à papier, dans les crachats, dans le gummy speak, gargle, glaçons, casio, squeak du miroir, ressort, timer, scotch tape, dumaurier light. Tous les jours, enregistrer nos discussions et en transcrire l’alchimie.

Nous sommes occupé·es, autour de la table, à écouter la voix de l’attention surgir. Notre occupation n’a rien de scénique, elle performe seule, car nous sommes occupé·es.

C’est le travail des voix. Nous répétons ta phrase, t’y ramenons. Je chuchote une pensée à travers vos « sorry », vous pratiquez une chorale d’excuses. Nous fredonnons à l’avance ce que tu chanteras, c’est l’annonce d’une émotion à venir. Tu poses une question teintée par l’incompréhension, elle est tremblante dans ton vacarme. Nous superposons les phrases et, indiscernables, nos mots restent d’impossibles brouillons semblables aux notes du xylophone. Parfois, une phrase est dite seule et s’entend peut-être, perce. Le chaos de nos nouveaux souhaits n’a pas de chef·fe d’orchestre.

Table = horizontalité + désordre

Les questions répondent. Les questions dans l’œuvre répondent aux questions qui fusent à table pendant que nous nous redemandons ce que nous allons faire.

Quelle forme prendrons-nous demain ? Nos mots sont-ils nos mots ? Qu’est-ce que la créativité a à voir avec nous ? Est-ce une mère ou un mammifère ? Est-ce la même affaire ? Enjoyons-nous la répétition ? Quelle importance accorder au détail ? Quoi penser de la violence du drap contour ? Pouvons-nous vraiment nous permettre de rire ? Que se passe-t-il ? Le jour revient-il après la nuit, de la même manière que nous renaissons ? À quel moment devons-nous fredonner ? Sommes-nous des créations ? Que devons-nous dire out loud ? Y a-t-il autre chose qui brûle comme le feu ?

Dans le flottement sans réponses, deux décisions sont déjà prises. Premièrement, aucune des questions ne compromettra l’importance des autres questions, chacune d’elles étant posée avec la plus grande détermination. Deuxièmement, choisir un ordre pour ces questions demeure une impossibilité. C’est ce que nous allons réaffirmer.

Gummybearification

Voici le son du crayon sur le miroir accompagné des glaçons agités dans le bol.

Voici le son de l’alignement précis des pinces à papier sur la table.

Voici le son de la logistique du crachat.

Voici une partition d’orgue à l’écoute des pensées aléatoires.

Voici un eye contact qui demande la parole.

Voici des dessins de mains à imaginer se plaindre bruyamment.

Voici le son d’une tentative de mâcher normalement, superposé à une collaboration chantée survenue dans un champ de vision.

Voici un espace quiet superposé à un mal de bras.

Voici une lecture en dessous d’une voix.

Voici le reflet projeté sur le xylophone qui attend.

Voici le son des mots « je suis poisson » tapés à répétition sur le clavier.

Voici le son de la cymbale étreinte.

Voici le chuchotement des zéros ajusté au poème.

Voici le son de la gummybearification de questions profondes.

À la fin, les voix sont emboîtées. Voici le son de l’emboîtement, le son de la cinquième table.

Je est derrière le miroir

Même si développer un entendement entre nous n’était pas l’objectif, nous cherchions consciencieusement les outils de l’attention.

— Et si on utilisait l’éclairage pour faire savoir qu’on a fini ce qu’on fait ?

— À la fin de mon action, j’éteins ma lampe, mettons ?

— Ça fait qu’au lieu d’affirmer, ou simplement de faire quelque chose, on s’éteint, on se retire.

Nous n’avons pas utilisé les lampes. Mais avons appris à nous retirer. De toute façon, tout en éclairant, la lumière réfléchie par le miroir aveugle et dissout ce qu’elle frappe. Nous agissions précisément comme nous apparaissions derrière le miroir, dans les reflets d’autres existences. Sans pour autant s’anonymiser, je nommait sa part mixée avec ce qui se trouve de l’autre côté de la table, sous la cymbale, avec le texte, dans le son.

— Pour le mic check, on peut-tu faire pas mal de bruit les quatre en même temps et utiliser les micros à tour de rôle, par-dessus, pour être sûr·es que nos quatre voix s’entendent, mais pas trop ?

Texte publié dans le No 42. Cinquième table