– Traduit par Marie-Claude Hébert

Je fais partie d’une communauté.

Cette communauté, je ne l’entends pas au sens d’un village défini par des frontières, un calendrier de collecte des ordures et une imposition municipale. Je parle plutôt des comtés du cœur, des bourgs de l’âme et des villes de l’esprit.

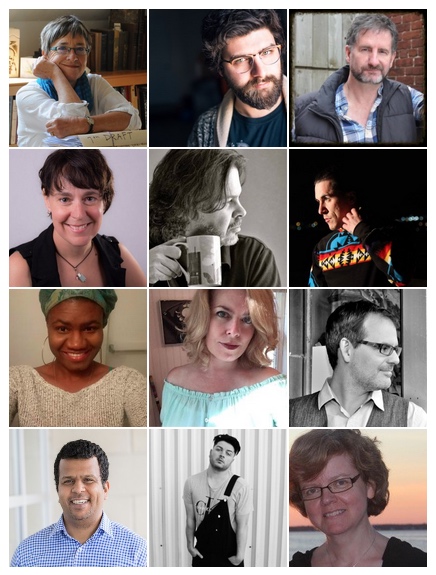

Ma communauté est composée d’auteurs, d’artistes, de musiciens, de photographes et d’acteurs. Elle comprend aussi des lecteurs ainsi que le public. Les éditeurs, les critiques et les médias sont aussi mes proches — des oncles et des tantes venus offrir leurs points de vue sur nos vies.

Mes parents n’étaient pas des gens littéraires. Mon père, mécanicien, lisait des romans westerns. Ma mère engendrait des enfants comme une gestatrice ; une de ses nombreuses tâches. Dans cette communauté, on s’attendait à une telle vie.

Mes frères et sœurs, cependant, sont écrivains et écrivaines.

Pour mes amis d’enfance, les mots n’avaient qu’une fonction pratique. Les seuls auteurs que je connaissais étaient Louis L’Amour, Zane Grey et ces autres noms imprimés sur la couverture des livres que mon père laissait traîner, ouverts, sur le plancher de la salle de bain.

Les enseignants me demandaient ce que je voulais faire quand je serais grand, comme si je n’avais pas le choix. Je ne disais jamais que je voulais être auteur. Je l’étais déjà. Un auteur qui coloriait en dehors des lignes et qui lisait avec l’appétit d’un tigre affamé, comme si chaque livre qui me tombait entre mes pattes était un agneau capturé.

Il y a longtemps que j’ai grandi et que je suis parti. Je ne suis retourné dans ma ville natale que deux fois en trente ans. Vraiment, ma communauté n’a jamais été définie par des frontières.

Je suis Terre-Neuvien, mais aussi citoyen du monde. J’ai vécu en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, puis au Nouveau-Brunswick, où je me suis plus ou moins installé. Je voyage de par le monde en organisant des retraites qui satisfont à mon envie insatiable de voir du pays.

À chaque endroit, j’ai trouvé de quoi m’éprendre — des montagnes, des glaciers, des plages et des gens. Dans la vallée du Fraser, j’ai vécu parmi des wiccans et des païens, sans jamais réellement m’intégrer : je ne saurais pas jeter des sorts pour sauver mon âme, ni me déshabiller pour danser nu dans la forêt au clair de lune.

En Ontario, j’ai trouvé les arts, mais peu d’artistes. La plupart des gens créatifs bossaient dans un collège ou à un poste de travail. En Nouvelle-Écosse, j’ai habité auprès de banlieusards dévoués à la pension qu’ils recevront un jour peut-être s’ils triment assez dur et qu’ils survivent à leur entreprise.

Après la publication d’un premier roman j’ai trouvé, comme dirait l’autre, un genre de « tribu ». Pourtant, je n’aime pas ce mot. C’est une appropriation d’une erreur coloniale et c’est faux : je ne fais pas partie d’une tribu. Au plus, je serais une société d’un seul homme, bien que nul ne soit une société ni une île à lui seul.

Mais un homme peut vivre dans un chalet près d’un lac dans les bois, loin de la communauté physique ou psychique la plus près. Il peut venir de loin et demeurer en retrait pour observer les villageois profiter de leur vie, endurer des épreuves, exploiter leurs terres et élever leurs enfants.

Je travaille généralement à une fenêtre qui donne sur le lac. Un héron bleu estive ici, où un couple de canards et d’oies nichent chaque printemps. Toutefois, mes premiers visiteurs étaient un mouton, puis un petit chat noir. Ma déception devant leur domesticité symboliserait-elle mon désir de rompre les liens avec la civilisation ?

Il y a quatre ans, mon mariage s’est désintégré. Au moment où je connaissais enfin du succès auprès de la critique, où j’étais au sommet d’un déluge de créativité d’où je contemplais les étoiles impossibles à atteindre, je suis retombé sur terre.

Exilé de moi-même et par moi-même, je me suis lancé vers la Nouvelle-Écosse, vers un chalet au bord de l’océan. J’écrivais tous les jours au café de Kate parmi des gens qui ne savaient rien de moi. Je parlais souvent à l’employée curieuse de la buanderie, à la serveuse sympathique en pause d’études et au mécanicien enduit d’huile qui n’avait rien de mon père. À leurs yeux, j’étais un écrivain de Terre-Neuve qui n’allait visiblement pas rester.

Le boulot m’a mené jusqu’au centre-ville de Saint-Jean, fourmillant de gens. Au bout de quelques semaines, j’envisageais de m’échapper à la campagne, au bord d’un lac, dans un chalet niché au fond des bois où je vis maintenant. Au bout d’un long chemin sombre, puis d’une allée d’un noir absolu, je vis et j’enseigne à distance.

Pendant ce temps, le héron bleu a emmené un ami cette année. Les oies préparent leurs petits pour la migration hivernale. Les arbres changent ; verdoyant d’abord, ils passent au bronze et à l’écarlate. L’autre jour, un renard roux s’est aventuré sur le pas de ma porte, a humé mes empreintes, puis est parti à pas feutrés. L’hiver dernier, j’ai observé un chevreuil traverser le lac gelé avant de disparaître dans la broussaille bordant la route. Fait paradoxal : ces deux créatures voyageaient seules.

Les gens de Sussex y sont depuis des décennies. Ils fréquentent ensemble la même église et leurs enfants vont à la même école. Ils s’invitent à souper tour à tour. Une telle camaraderie m’émeut, me fait chaud au cœur. Je me demande alors si j’écris pour une île d’une seule âme.

Lorsque je décris à d’autres écrivains l’endroit où j’habite, ils répondent que j’ai la vie idéale pour un auteur. Pour certains, c’est mon « petit étang Walden », mais je ne suis pas qu’une piètre réincarnation de Thoreau. Comme chez les animaux, mon instinct m’incite à faire mon nid et à trouver confort. Mis à part l’écriture, tout s’est dissipé. Cette obsession me suffit et elle seule peut expliquer mon existence.

La solitude est essentielle à la composition, et même à la maîtrise de soi. La communauté, je l’abrite dans mon cœur et dans ma tête ; la solitude, elle, loge dans mon âme.

Pourtant, je suis parfois avide de compagnie. Je souhaite forger des amitiés profondes et nourrissantes. Je me rends sur les médias sociaux, soucieux de ne pas m’y perdre. Je jette un coup d’œil, je goûte. Le bruit d’un clavier dans la forêt, la nuit. Je ne compte pas les « j’aime » et j’oublie souvent de répondre aux commentaires. Facebook, l’exutoire créatif par excellence, est ma capsule temporelle publique. Un jeu de cache-cache. Je suis là sans y être. Ma solitude ne se rend jamais à ce monstre insatiable. Les écrivains et les lecteurs s’y réunissent pour converser comme dans un café où tout est permis. D’autres rôdent sans jamais me parler. D’anciens amis sont devenus des amis Facebook. Une source de lumière chaleureuse s’est éteinte l’an dernier… sa page est un hommage vivant.

Malgré ma tendance à m’isoler, j’ai de grands amours dans ma vie — tant sur le plan personnel que professionnel. En plus d’avoir une conjointe aimante, je fais partie d’un comité littéraire. Je suis mentor, j’anime des retraites, je jouis de conversations intelligentes. Mais au moment d’établir une connexion, une déconnexion s’opère aussi.

Un soir de novembre, dernièrement, j’ai animé une soirée micro ouvert à laquelle ont participé de nombreuses gens, tous conviviaux, chaleureux et lettrés. À la fin, j’étais dans un état transcendant. Avais-je trouvé ma place malgré moi ?

Plus tard, les lumières se sont éteintes, puis tout le monde est rentré chez soi. Certains à qui je n’avais pas parlé et qui ne m’avaient pas non plus adressé la parole. Eux aussi avaient peut-être peur de tisser des liens. Ce scintillement dans leurs yeux répondait-il à un fanal dans une nuit autrement sombre, les contraignant toutefois à rester froids et nostalgiques ?

Je me demande souvent comment les gens peuvent se lier les uns aux autres, comment ils font pour s’assurer que ceux qui les entourent tiennent vraiment à eux, qu’ils veulent être auprès d’eux et qu’ils y resteront toujours.

J’ai appris que toujours n’existe pas. Que les gens changent, que la taille et les normes d’une communauté fluctuent. Qu’avec le temps, nous tolérons ce que nous détestions jadis et vice versa. Ainsi va la vie.

Ma façon de comprendre la communauté se résume ainsi : ne sous-estimez pas la capacité des gens à pardonner. Ne tenez pas pour acquis que personne ne vous remarque et que personne ne se soucie de vous, ni que tous le feront. Les autres peuvent vous écraser par leurs paroles ou leurs actes. Mais votre communauté peut aussi vous soulever, vous soutenir, chanter vos louanges et nourrir votre vie de près ou de loin.

Quand j’ai quitté Terre-Neuve il y a quatre ans, j’avais bien des amis et connaissances, mais la communication s’est tarie comme un marais anciennement vigoureux. Ma communauté a quand même continué à croître et à s’enrichir pour trouver de l’authenticité dans la nature sauvage du Nouveau-Brunswick. Bien que je m’identifie comme écrivain, je ne me termine pas là. Si j’arrêtais d’écrire demain, je serais quand même quelqu’un.

L’an dernier, j’ai souffert d’une commotion cérébrale et je n’ai pas pu écrire pendant plusieurs mois. Comme c’est dans ma nature, je me suis replié sur moi-même. Mais, surprise, la communauté s’est pointée : de quasi-étrangers, des amis Facebook, ont offert de cuisiner pour moi. Une mère célibataire du voisinage et ses deux enfants sont venus déneiger mon entrée après une tempête. On m’a envoyé bien des vœux de prompt rétablissement par courriel et j’ai senti qu’on se souciait de moi.

Distance : zéro. Séparation : zéro. Quand ils ont senti que j’avais besoin d’eux, ils étaient là pour moi. C’est peut-être ça la communauté — non pas l’appartenance, mais plutôt le fait d’être aimé pour qui on est.

La communauté est une famille. Tolérante et même accueillante. La communauté tente de comprendre l’incompréhensible. C’est une lueur dans la nuit, votre iPhone vous signalant que des gens vous écrivent pour s’assurer que votre lampe brille toujours.

Gerard Collins

Texte publié dans le No 17. Faire communauté